日本酒は、世界の ” SAKE ” に !!

単一の商品だけを造っているわけではないので、いったい何種類の清酒が造られているのか。

それらをすべて味わうのは無理でしょうから、自分好みの清酒がわかる方法があれば便利です。

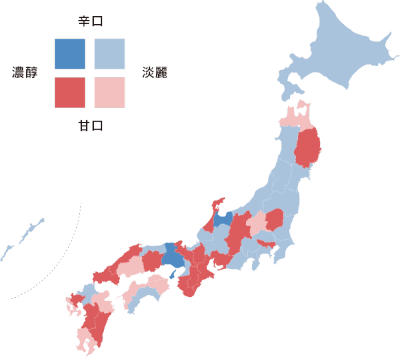

清酒造りは、気候風土や地域性、その土地の食生活と密接に結び付いていますから、

蔵元のある場所や使われている水などを知っていれば、選ぶ目安になります。

*一般的な傾向として、表示されていますが、銘柄、蔵によっても異なります。

原料による違い。

![]()

これでどのような造られ方かがわかります。

純米酒タイプ

米(米麹も含む)と水だけで造られるものを純米酒といいます。

米のうま味が純粋に味わえるタイプです。以前は重いというイメージがあったようですが、今は軽やかで、どんな料理にも合うと人気があるそうです。

ラベルには、原料:米、米麹、とだけ記載されています。

本醸造タイプ

ラベルには、米、米麹、醸造アルコールとあり、使用する白米の重さの10%以下の醸造用アルコールを加えて作ります。

醸造用アルコールは主にサトウキビから造りますが、米や麦、トウモロコシから造るものもあるそうです。

昔からあった製法ではなく、戦前、戦時下での米不足から清酒の生産ができなかった頃、別にアルコールを造って量を嵩(かさ)増ししたのですが、それをアル添酒といってました。

粗悪な酒で、日本酒離れの原因の一つといわれています。

しかし現在では製造法も改良され、醸造用アルコ-ルを加えることを前提とした酒造りがなされているので、

淡麗で、すーっと喉を通り過ぎていくような飲みやすい吟醸酒が造られています。

ソムリエの方は、吟醸酒は爽快さやフルーティーさのお酒に分類されるといっています。

したがって、蕎麦などのような香りを楽しむ食べ物に合うということです。

また、蔵元によっては、大吟醸をあえて3年貯蔵して出荷するところもあります。

3年貯蔵した方が、香りと味がのって、おいしくなるからだそうです。

キーワードから好みのお酒を探す

生酛(きもと)と山廃(やまはい)

生酛造りは、現在行われている清酒造りでは、最も伝統的なものといえます。

自然に空中などにいる乳酸菌を利用し、蔵元の純粋な麹菌を育てるのに向いています。

酸の効いた複雑な風味で、冷よりはお燗に向いているといわれます。

山廃は、生酛造りの一工程である「山おろし」を省いた製法です。

しかし、専門家に言わせると、省かれた一工程を足せば、山廃が生酛になるといった単純なものではなく、

まったく別のものと考えた方がいいということです。

うま味や酸味などの様々なものがその味わいのもとになっています。

お燗にするとバランスがよくなり、冷よりはお燗がおすすめで、ローストや燻製に合うそうです。

生酛が繊細なら、山廃はワイルド。

|

旨味と酸味とのバランスが素晴らしく通が好むやや辛口タイプの純米酒 |

甘口と辛口

市販されているほとんどお酒には、甘辛や、飲み頃温度の表示がされているので、わかりやすくなっています。中には表示がないものもありますが、原酒、搾りたて系、滓がらみなどの濁り酒系、シュワシュワ感のある微炭酸系などは、ほとんどが甘口です。

日本酒度を表示してあるものもありますが、あまり参考にしないことをお勧めします。

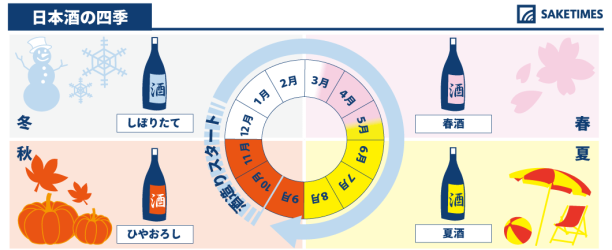

季節からおいしいお酒を探す

清酒造りの1年のサイクルの中で、その時にしか味わえないものがあります。ワインのボジョレーヌーボーみたいなものですが、日本にも ” 日本酒ヌーボー ” があります。

メジャーなイベントではないので、ほとんど知られてはいないようですが。

日本酒造りは10月に始まります。

醸造の工程によって、その時だけに味わえるお酒があります。

仕込んだ醪(もろみ)を搾ってできる最初の新酒。日本酒の場合、出来立てはまだあらあらしさが残っています。

蔵元によっては日本酒ヌーボーが味わえ所もありますが、前年の新酒を残しておいて、ブレンドし、荒々しさを和らげて出荷する蔵元が多いようです。

発酵が完了する前に、醪(もろみ)を搾るとき、目の粗い布などで漉すと、米の粒子などが残り、白濁します。

甘味があり、濃厚でうま味の柔らかいお酒になります。

生酒をビン詰めするので、発泡性や、微発泡のものも多くあり、日持ちするように火入れしてあるものもあります。

新米で仕込んだ清酒を、熟成を経ないでそのまま出荷されるもので、芳醇な香りでフレッシュな透明感があります。

搾った後火入れをしないで生酒を貯蔵し、ビン詰めの時1回だけ火入れをした清酒。香りやフレッシュさが残り、初夏に冷たくして飲むに適したお酒が多いようです。

春先に搾った新酒に1回火入れをし、夏の間熟成させ、秋口に出荷するお酒のこと。

![]()

日本のSAKE 和泉清は、厳選した日本酒・焼酎・国産ウイスキー・日本ワインなど、

“日本産”を中心に全国へお届け致します。

新酒派、それとも熟成派

蔵元によっては、以年前のお酒を取っておいて、新酒とブレンドし、酒質を同じにして集荷しているようです。新酒はフレッシュ感がありますが、お酒としてはまだ荒らしさが残ります。

夏を超えることによって、熟成し、うま味は増してきますが、フレッシュさは失われます。

同じ銘柄のお酒でも、違った味になり、それぞれを味わってみるのも、日本酒の愉(たの)しみの1つです。

ラベルからお好みのお酒を探す

清酒には表ラベルと裏ラベル、肩の部分にある肩ラベルがありますが、そこに書かれていることで、どういうお酒かが大まかにわかります。

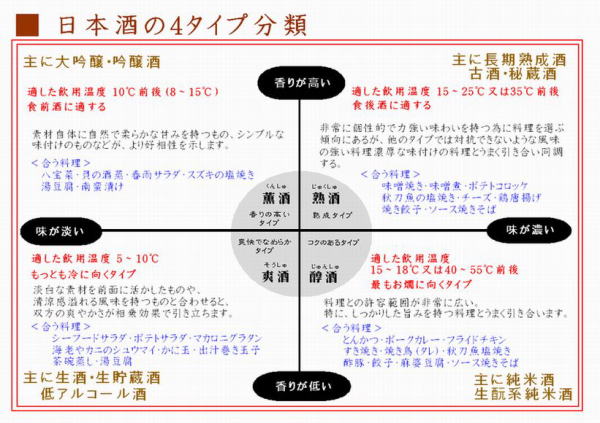

甘口・辛口、濃醇・淡麗の違い

ラベルなどに淡麗辛口とうたってあるお酒がありますが、それぞれ次のようになります。

- 甘口 / 糖分が多く、酸味が弱い。

- 辛口 / 糖分が少なく、酸味が強い。

- 淡麗 / 糖分、酸味とも少ない

- 濃醇 / 糖分、酸味とも多い。

これらを組み合わせると、4タイプになります。

- 淡麗甘口 / さっぱりとして、まろやか。

- 淡麗辛口 / さっぱりとして、キレがある。

- 濃醇甘口 / コクがあって、まろやか。

- 濃醇辛口 / コクがあって、キレがある。

味覚は人によって違いますから、あくまで目安です。

生、本生、原酒、濾過の違いで選ぶ

日本酒は夏場に腐敗しやすいので、低温加熱殺菌します。これを「火入れ」といって、16世紀の中ごろにはすでに文献にありました。ただ、火入れはお酒の香ばしさを弱くするので、保管技術が発展した現在では、火入れしないもの販売されています。

火入れは、貯蔵前と瓶詰め前の2回行いますが、いつ行うか、何回行うかによって違ってきます。

生酒

火入れをしないか、1度だけするが、いつするかによって、3つのタイプに分かれます。

- 生酒(本生)/ 火入れを行わないので、フレッシュ感が残ります。醪から搾ったままの状態のものか、ろ過だけしたものです。

- 生貯蔵酒 / 瓶詰めの時だけ火入れを行う。生のまま貯蔵するので、少し熟成感が加わります。フレッシュ感があり、日本酒に飲みなれていない人、女性におすすめです。

- 生詰め酒 / 貯蔵前の火入れだけを行います。フレッシュ感は上記の2つより薄れますが、まろやかさが加わります。

「生」がつくと、生ビールのイメージが強いのか、ピュアなお酒というイメージになりますが、火入れや熟成などをして日本酒として仕上げるので、それをしていない生酒には、フレッシュ感はあっても、本来の日本酒とはやや違った趣の味わいになります。

しかし、それはそれでまた、日本酒の楽しみの一つになります。

原酒

搾ったままの状態で瓶詰めされた清酒が原酒です。

醸造方法から、できた日本酒は、アルコール度数が20度近くと高くなります。

そこで、割水などで調整してから出荷します。これを行わない未調整のままのものが原酒です。

度数が12~13℃の原酒もあるそうなのですが、これは醪(もろみ)の段階で水を多く加えて作った意図的なものだそうです。

なお、普通酒、純米酒、本醸造酒、吟醸酒それぞれに原酒があります。

ろ過、無ろ過の違い

搾ったばかりのお酒には澱(おり)といわれる細かい固形物が混じっています。

これを取りのぞくために行うのがろ過です。

活性炭とフィルターでろ過しますが、雑味を除き、色や香りのバランスを整えます。

このろ過をしないままのお酒が無ろ過酒です。

お酒の持つ風味そのままの、トロリとした、濃醇濃厚な味わいです。

裏ラベルの表示

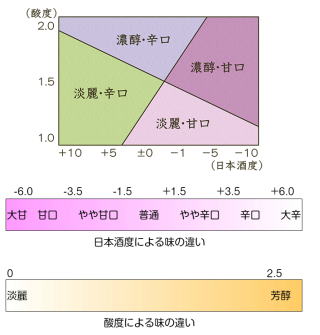

日本酒度日本酒の比重を表しあた数字で、実zの比重を±0とし、重いものはマイナス表示、軽いものはプラス表示されます。

マイナス値が大きいほど糖分やエキス分が多くなるので、一般的には甘口と思われていますが、多くの人が日本酒度で甘辛の判断をしない方がいいといいています。

日本酒度は、製造する側にとって大切な数字だということです。

日本酒の有機酸成分の数値で、乳酸と琥珀さんが主なものです。

平均値は1.3で、酸度が高いほど辛く濃く感じ、低いほど甘く淡く感じます。

日本酒に含まれるアミノ酸の量で、多いほど複雑な味わいが増し、濃醇なうま味が感じれます。少ないと、端麗ですっきりした味わいになります。

これらは人の感覚を数値にしたものであって、それぞれに個人差がありますから、やはり自分で味わって、自分にあうお酒を見つける方がいいでしょう。

おすすめの選び方

日本酒はあまり詳しくないという人の選び方として、まずおすすめなのは、飲み比べです。ミニボトルタイプで、蔵元や販売店がそれぞれの特徴などをかいたリーフレットをつけていますので、

それを参考にしながら、色や香り、味わいなどを比べてみるとわかりやすいです。

日本各地の地酒カップが一度に楽しめるセット

日本酒 カップ酒 飲み比べセット 6本 じょっぱりカップ

■青木酒造 鶴齢 フラワーカップ■青木酒造 鶴齢 雪男 純米酒

■下関酒造 ふくのひれ酒

■弥彦酒造 こしのはくせつ極カップ

■久家本店 上撰「一の井手・カップ」 ■国稀酒造 上撰カップ 普通酒 (※ランダムで1本)

酒蔵の純米大吟醸 720ml 5本組セット[原酒1本入り]

各蔵元と交渉を重ねに重ね、遂に実現させた、最高ランクの純米大吟醸のみを集めた贅沢な飲み比べセット!そして今回は、そこに原酒もプラス!生まれたままの原酒の力強い味わいと、バランス良く調和のとれた純米大吟醸。

純米大吟醸入り 大吟醸 720ml 5本 飲み比べセット

SAKUTAKU

日本酒の宅配『saketaku』は、月に1回届けられる日本酒に特化したサブスクです。そのお酒についての解説書やテイスティングシートも一緒に送られてきますので、そのお酒についての知識も得られるようになっています。

種類や銘柄も多く、冷や、人肌燗、熱燗など、お酒によって、適した飲み方も違っている日本酒ですから、 プロが選んで、適したのみ方まで教えてくれる『saketaku』は、おすすめです。

自宅にいながら、毎月、全国の日本酒に出会えます。

プロがセレクトしたおすすめの日本酒を、「日本酒専門店さながら」の家飲体験が楽しめます。

「おちょこなどの酒器 」や「本格一品おつまみ 」など、日本酒に欠かせないお酒グッズはもちろん、お届け銘柄について詳しくしるした「プロ監修のテイスティングノート 」も人気です。

【4つの継続特典内容】

1.2回目継続特典;日本酒の香りが広がるぐいのみグラスをプレゼント。

2.4回目継続特典;高級おつまみをプレゼント。

毎月プロが厳選するおつまみの中でも、特に美味しいおつまみを継続特典としてプレゼントしています。

3.7回目継続特典;高級日本酒をプレゼント。

saketaku公認日本酒鑑定士が蔵元まで足を運び、saketakuでしか飲めない希少酒がプレゼントされます。

4.13回目継続特典;日本酒好きの〇〇をプレゼント。

日本酒?おつまみ?グッズ?日本酒にまつわる様々なものからプロが選んで、1年間続けていたひとに、スタッフからの感謝の気持ちが届けられます。

うまいお酒の最高のベストパートーナー、おいしいグルメ

全国にはまだまだ知られていない隠れた“おいしさ”がいっぱい

TVCMでも評判のミラブルシャワーヘッドがキッチンに!

ミラブルキッチンの特徴 は、

・肌に優しい (日々の食器洗いでも手に潤いが)

・節水ができる(かなりの節水効果があります)

・洗い物が楽に(油汚れも水の力だけで分解するくらい洗浄力が高い)

・野菜も水洗いだけ(野菜の土汚れ、農薬の汚れが簡単に落ち、洗剤は必要ありません)

・ごはんがおいしく (ミラブルキッチンでご飯を炊くとお米が立ちます)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c95b4a7.23e4b99d.1c95b4a8.b460c0cc/?me_id=1308786&item_id=10000052&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkizakurasake%2Fcabinet%2Fitem_main%2Fsakeset%2F30000005_item.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a616e92.77b99bba.1a616e93.0dd4154b/?me_id=1180314&item_id=10005563&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fechigo%2Fcabinet%2F00725756%2F04775443%2Fimgrc0086977215.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c970077.e2af68fc.1c970078.82bc50ef/?me_id=1200358&item_id=10005413&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fplaza%2Fcabinet%2F04225401%2Fimgrc0063480014.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c97012f.abfe1d6a.1c970130.4d206ed1/?me_id=1243741&item_id=10000198&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-suwabe%2Fcabinet%2F00901414%2Fgift010.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c95b22b.17b72e4d.1c95b22c.a0d86e80/?me_id=1384124&item_id=10000012&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foumu-taro1060%2Fcabinet%2Fcompass1592721516.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e7e2e82.624baf59.1e7e2e83.b0a17c3e/?me_id=1379706&item_id=10000064&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F46kozaemon%2Fcabinet%2Fbiiino%2Fitem%2Fmain-image%2F20201228145646_1.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c8a1033.e894e664.1c8a1034.3ede43ec/?me_id=1213012&item_id=10000856&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftaka-sake%2Fcabinet%2Fset-zairyo%2Fimgrc0088144502.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c95b89d.189da846.1c95b89e.8e21a8e7/?me_id=1215730&item_id=10000143&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkagaya%2Fcabinet%2F06403714%2Fimgrc0079438355.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a63893a.fae790f5.1a63893b.7cb61970/?me_id=1196192&item_id=10001781&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fichimura%2Fcabinet%2Fnihonshu%2Fimg58337220.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f2f82d6.044d2cce.1f2f82d7.c5e0663f/?me_id=1241814&item_id=10002719&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmalco%2Fcabinet%2Fjizake%2Fimgrc0096975895.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c95b568.184a412e.1c95b569.03ded2fe/?me_id=1350174&item_id=10002587&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsanoyajizake%2Fcabinet%2Fmem_item%2Fmiyakobijin%2Fsake9162_2_720_1.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca5cf22.4c3c12ef.1ca5cf23.0c84d4c4/?me_id=1252602&item_id=10000120&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsake-asanoya%2Fcabinet%2Fhokushou-usunigori.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c966e8a.b300571f.1c966e8b.2cd40d61/?me_id=1208627&item_id=17371561&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsake-gets%2Fcabinet%2Fsake%2Fhiyaoroshi%2Fb0090653.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c982f71.4c1367bb.1c982f72.b027f5e6/?me_id=1274503&item_id=10001140&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fosakestyle-plus%2Fcabinet%2F06863847%2Fsp0065.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c95b46d.3a92fac0.1c95b46e.2fe35f4a/?me_id=1200583&item_id=10001162&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjizakeshop%2Fcabinet%2Fshibori%2Fichi_shiboriset480a.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c966e8a.b300571f.1c966e8b.2cd40d61/?me_id=1208627&item_id=10341727&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsake-gets%2Fcabinet%2Fsake%2Fh0020041.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9d9cef.0d13b0e5.1c9d9cf0.396576e7/?me_id=1298510&item_id=10000226&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkunizakari%2Fcabinet%2F1bn13.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ad567ae.f82ff194.1ad567af.0f8dc02a/?me_id=1218852&item_id=10018134&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fichiishop%2Fcabinet%2F40%2F8241740_1.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca5de30.c74cfd3a.1ca5de31.c205f555/?me_id=1210657&item_id=10005452&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmizusato%2Fcabinet%2F01126014%2F03994739%2Fimgrc0074809365.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/33a682ae.145cb0a5.33a682af.3f4e127f/?me_id=1234735&item_id=10001129&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffujiwaraya-01%2Fcabinet%2F00820810%2Fimg61050427.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a6385dc.8396975f.1a6385dd.702c2770/?me_id=1279081&item_id=10002392&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmanroku%2Fcabinet%2Fprd_pht%2Fh-is%2Fnik%2F0102nik-hmr-szk.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca5f50e.a52826c6.1ca5f50f.1da73f98/?me_id=1295903&item_id=10002483&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmighty-liquors%2Fcabinet%2F03408999%2Fimgrc0083757335.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)