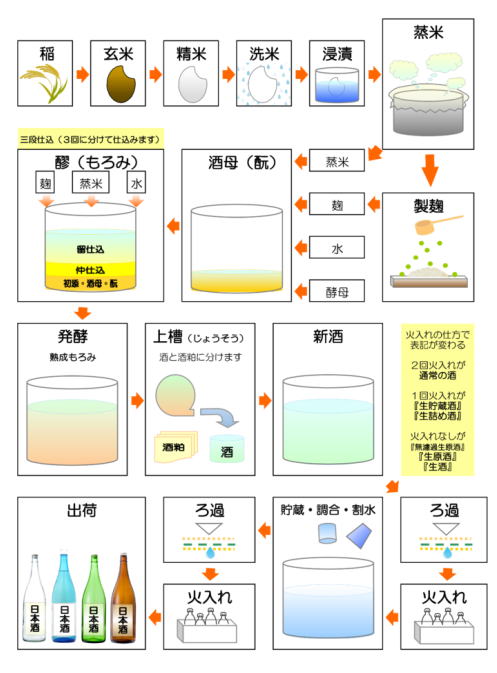

水と米と麹が日本酒になるまで

水稲栽培が始まった弥生時代には、米麹を使った米の酒が造られていたと推定されますが、

このころはまだ濁り酒でした。

室町時代後期になると、精米した米を使う諸白造りが始まり、 醪を濾して透明な清酒ができるようになりました。

火入れをする加熱殺菌処理が行われたとする記録があるので、 現在の清酒造りの原型ができたと考えられます。

江戸時代になると、人見必大の『本朝食鑑』や寺島良晏の『和漢三才図会』に詳しく酒造法が述べられており、

元禄期には確立され、基本的にはそれが現代まで継承されています。

![]()

「1に麹(こうじ)、2に酛(もと)、3醪(もろみ)」といわれ、

その工程は大きく3つのパートに分けられます。

3の醪に関しては、「段仕込み」を上げる人もいます。

- ・米を磨き、「麹」を造る。

- ・アルコール発酵のもととなる酛(=酒母/しゅぼ)を造る。

- ・酒母を徐々に増やして「醪」を造る。

![]()

全国の酒蔵からまさに蔵出しの日本酒を直送。日本酒・焼酎等に特化したECサイトです!

![]()

日本のSAKE 和泉清は、厳選した日本酒・焼酎・国産ウイスキー・日本ワインなど、

“日本産”を中心に全国へお届け致します。

現在の製法による日本酒ができる流れ

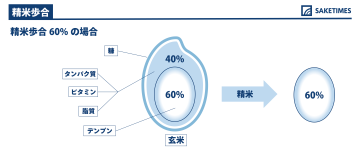

精米/どれくらい精米すかるで味が違ってきます

酒米の外側を削り取ることを、精米といいますが、どれくらい削るかを精米歩合といいます。精米歩合が5%違うだけで、味は大きく変わってきます。

米の外側には、タンパク質やカリウム、リン酸などのミネラルや、不飽和脂肪酸が多く含まれ、

これらの成分は酒造りに好ましい成分ではありません。

ミネラル分が多過ぎると発酵がうまくいかないことがあり、不飽和脂肪酸は香りに悪い影響を与えるといわれるため、精米を行います。

よりおいしい酒造りのために精米することを、蔵元たちは “ 米を磨く ” といいます。

磨かずに酒を造ると、雑味が出たり渋くなるといわれています。

より多く削れば、透明感は増し、香りもすっきりしたものになりますが、

味はたんぱくになり、うま味の少ないスリムな酒になってきます。

最近では技術の進歩、改良により、あえて削るのを控え、玄米に近い形で醸すことによって、

味に幅のある、飲みごたえのしっかりした純米酒も多く造られているそうです。

洗米と浸漬

精米した米には細かい糠がついてい、雑味のもととなるその糠をきれいに洗い流すのが「洗米」の工程です。蔵元によっては、「洗いに始まり、洗いに終わる」と、その重要性を実践しているところもあります。

洗った後は、水を吸わせませます。=浸漬(しんし)。

この時吸わせる水の分量は、多くても少なくてもだめで、

精米の状態や、気温、湿度などによって変えなければならず、どれくらい吸わせるか、時間を見ながら微妙な加減が必要な工程になります。

特に精米歩合の高いお米ほど水分量が少なくなっているので、どれだけ吸わせるか、

「限定吸水」という秒単位の作業が必要になってきます。

蒸米(じょうまい)を造る

洗米と浸漬と終えた後、甑(こしき)という道具で米を蒸します。

洗米と浸漬と終えた後、甑(こしき)という道具で米を蒸します。外は硬く、内は軟らかい「外硬内軟」が蒸しの理想とされています。

蒸米は、麹用の麹米と、後で加えられる仕掛け(仕込み)米に分けられます。

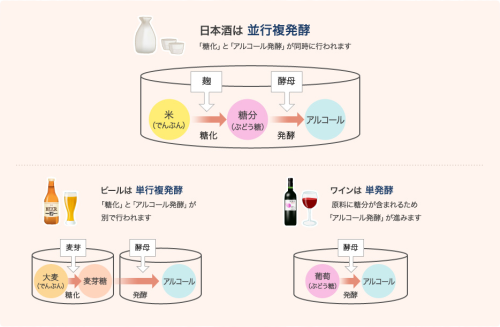

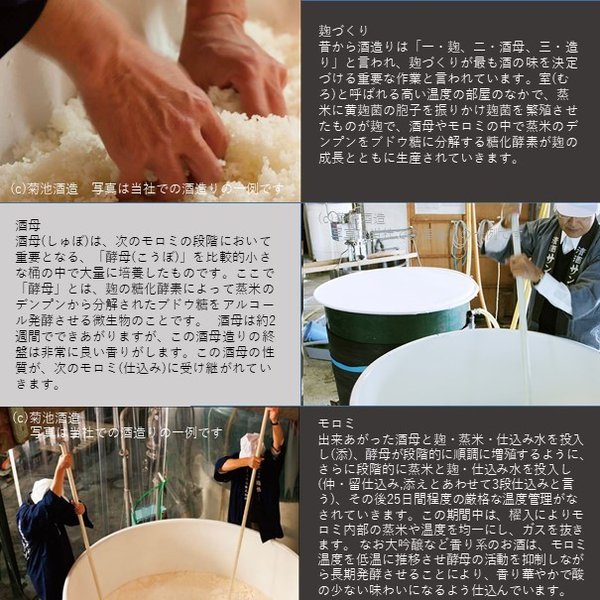

麹(こうじ)を造る(製麹:せいきく)

麹造りは酒の質を決める重要なもので、酒蔵による違いが最も出やすい工程です。- 「引き込み」→ 蒸し上がった米を、温度、湿度が均一になるように調整された製麹室へ運びます。

- 「種切り」→ 蒸し米を平たく広げ、種麹(「もやし」とも言います。)を均一に振りかけることをいいます。

- 「床もみ」→ 麴菌がまんべんなく付着するように、手で揉み込みます。

- 「切り返し」→ 時間とともに固まった麹米を手でほぐし、菌の増殖を促します。

- 「盛り」→ 麹米の活動とともに温度が上がってくるので、一定量ずつ箱に入れて、温度調節します。

- 「仲仕事・積み替え」→ 一定時間経つと、酸素を供給したり、蒸米を撹拌しながら温度調節する作業を行います。

- 「仕舞仕事」→ 仲仕事の最後の作業で、温度が上がった蒸し米を手入れ作業で撹拌し余分な水分を蒸発させます。

- 「出麹(でこうじ)」→ 麴菌の増殖が適切な量になったところで製麹室から運び出します。

麹米を布に広げ、熱を冷まして米麹の完成です。

この作業は48~50時間くらいかかりますが、この間、気を緩めることができない大変な作業です。

酛(もと=酒母)を造る

米麹に蒸米と水を合わせて酒母を大量に培養します。蔵にいる自然な乳酸菌を利用する「生酛(きもと)」造りと、酒母に醸造用乳酸を添加して造る「速醸酛(そくしょうもと)」があります。

醪(もろみ)を造る

酛を大きなタンクに移し、米麹、蒸米、仕込み水を加えて混ぜ合わせ、醪を造ります。すべてを一度にタンクに入れると酵母菌が薄まって雑菌に侵されやすくなるので、何度かに分けて加えます。

この方法を「段掛け」といいますが、室町時代後期に初めて登場します。

当初は2段掛け(2段仕込み)でしたが、徐々に段数が増え、一時は5段掛けまで増えましたが、今は一般的には3段掛けが行われています。

1度目を「初添え」、2度目を「中添え」、3度目を「留添え」といい、1か月ほどかけて醪を発酵させます。

![]()

上の写真は菊池酒造から提供されているものですが、

菊池酒造は、青森県のリンゴ農家で、長年の苦労の末、日本初の無農薬リンゴの栽培に成功し、映画にもなった「奇跡のりんご」で知られる木村秋則氏の提唱する、肥料・農薬を使用しない自然栽培で収穫した米で醸した、

自然と体に優しいお酒造りに積極的に取り組んでいる岡山県倉敷市にある酒造メーカーです。

無農薬米での酒造りは、新政(あらまさ)酒造も行っています。

詳しくは、『ETV「田んぼ物語」― 限界集落で究極の酒造りを始めたい。』を見てください。

搾り

昔は槽(ふね)と呼ばれる機械で醪を搾ったので、上槽(じょうそう)と呼ばれています。

昔は槽(ふね)と呼ばれる機械で醪を搾ったので、上槽(じょうそう)と呼ばれています。別名、佐瀬(させ)式といわれます。

現在では醪の中に残った「滓(おり)」が出にくく、安定した搾りができる自動圧搾機を使うところがほとんですが、

いまでも槽を使って搾る酒蔵もありますし、圧力をかけない「袋吊り」という方法を使うところもあります。

- ● 薮田(やぶた)式 / 両側から機械の力で、アコーディオンのように搾っていきます。1日で搾れるので、大量生産向きです。

- ● 佐瀬(させ)式 / 槽(ふね)に袋を並べ、上からゆっくり圧力をかけて搾ります。小規模の蔵元向きです。

- ● 袋吊り / 木の棒に酒袋を下げ、自然の力で一滴一滴搾ります。時間と手間がかかるので、高級酒に多い搾り方です。袋吊りで作った清酒は、雫酒(しずくさけ)と呼ばれることもあります。

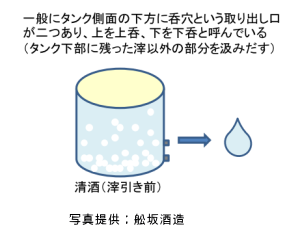

滓(おり)引き、ろ過、火入れ、貯蔵・割水

醪(もろみ)を搾った後、米の細かい破片やデンプンなどが浮遊しているためそれを沈殿させ、「滓(おり)引き」を行います。

次に機械多や活性炭を使い、微細な粒子を取り除く「ろ過」を行います。

タイミングを見計らい、酒質を安定させるための65度で加熱する「火入れ」を行います。

加熱殺菌する方法としては、プレートヒーターや管を通して熱湯をくぐらせる方法と、

瓶詰めしてからお湯に入れる瓶殺菌があります。

香りのバランスがとれるまで貯蔵し、味の確認と成分分析、調合、加水などが行われ出荷されます。

醪(もろみ)を搾った日本酒は、アルコール度数が高いもので20%近くなるものもあり、飲みやすい15%近くまで加水します。

この作業を行わないものを「原酒」と呼びます。

蔵元によっては、加水しないで、高い度数のまま出荷する清酒もあります。

※ここに記された方法は一般的に行われているもので、蔵元や商品によって異なる方法で造られているものもあります。

![]()

![]()

「ご当地の美味しいお酒」と「ご当地自慢のグルメ」セット通販サイト【SAKEぐる】

「ご当地の美味しいお酒」と「ご当地自慢のグルメ」セット通販サイト【SAKEぐる】

うまいお酒の最高の相棒、おいしいグルメ

全国にまだまだ知られていない隠れた“おいしさ”がいっぱい

![]()

ロス削減 - ”もったいない” を減らすサイト

賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、

賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、

まだ食べられるもの、使えるものをお買い得価格で提供するSDGsなサイトのいくつかを紹介します。

「賞味期限間近」などのワケあり商品をお値打ち価格で販売している会員制の通販サイト。期間がたつほど安くなり、0円で手に入ることも。

「賞味期限間近」などのワケあり商品をお値打ち価格で販売している会員制の通販サイト。期間がたつほど安くなり、0円で手に入ることも。

全国の在庫ロスを抱える「生産者・卸業者・販売者」と、「買い手」を直接つなぎ、特別価格で商品が購入できる在庫ロス販売マーケットです。

全国の在庫ロスを抱える「生産者・卸業者・販売者」と、「買い手」を直接つなぎ、特別価格で商品が購入できる在庫ロス販売マーケットです。

未利用魚は、一般には知られていないので店先から敬遠されている魚の総称で、漁師さんの家で食べられるほかは、捨てられていた魚のことをいいます。市場に出回らなくなった、なんとももったいない魚などをご家庭にお届けしようというサブスクサイトです。

未利用魚は、一般には知られていないので店先から敬遠されている魚の総称で、漁師さんの家で食べられるほかは、捨てられていた魚のことをいいます。市場に出回らなくなった、なんとももったいない魚などをご家庭にお届けしようというサブスクサイトです。

「ロス(廃棄)になるパンをなくしたい!」

「ロス(廃棄)になるパンをなくしたい!」

パン屋さんで、まだ食べられるのにどうしても出てしまう廃棄せざるを得ないパンがrebakeの取り扱うロスパンです。

全国のパン屋さんとつなげるプラットホームサイトです。

賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、

賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、まだ食べられるもの、使えるものをお買い得価格で提供するSDGsなサイトのいくつかを紹介します。

![]()

「賞味期限間近」などのワケあり商品をお値打ち価格で販売している会員制の通販サイト。期間がたつほど安くなり、0円で手に入ることも。

「賞味期限間近」などのワケあり商品をお値打ち価格で販売している会員制の通販サイト。期間がたつほど安くなり、0円で手に入ることも。![]()

全国の在庫ロスを抱える「生産者・卸業者・販売者」と、「買い手」を直接つなぎ、特別価格で商品が購入できる在庫ロス販売マーケットです。

全国の在庫ロスを抱える「生産者・卸業者・販売者」と、「買い手」を直接つなぎ、特別価格で商品が購入できる在庫ロス販売マーケットです。

![]()

未利用魚は、一般には知られていないので店先から敬遠されている魚の総称で、漁師さんの家で食べられるほかは、捨てられていた魚のことをいいます。市場に出回らなくなった、なんとももったいない魚などをご家庭にお届けしようというサブスクサイトです。

未利用魚は、一般には知られていないので店先から敬遠されている魚の総称で、漁師さんの家で食べられるほかは、捨てられていた魚のことをいいます。市場に出回らなくなった、なんとももったいない魚などをご家庭にお届けしようというサブスクサイトです。![]()

「ロス(廃棄)になるパンをなくしたい!」

「ロス(廃棄)になるパンをなくしたい!」 パン屋さんで、まだ食べられるのにどうしても出てしまう廃棄せざるを得ないパンがrebakeの取り扱うロスパンです。

全国のパン屋さんとつなげるプラットホームサイトです。

日本酒についての関連記事

日本酒・日本酒の種類

・仕込み、火入れ

・日本酒の風味、味の違い

・日本酒と水

・酒米について

・麹について

・酵母について

・酛(もと)= 酒母による違い

・古酒について

・歴史のなかの日本酒

・日本酒の選び方

・日本酒の楽しみ方

・日本酒に関する用語の説明

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9d716c.b52a3ed7.1c9d716d.0810a3dc/?me_id=1313299&item_id=10000009&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkikuchishuzo%2Fcabinet%2Fshohin_image%2Fimgrc0070361451.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9d716c.b52a3ed7.1c9d716d.0810a3dc/?me_id=1313299&item_id=10000057&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkikuchishuzo%2Fcabinet%2Fshohin02%2Fs0026_rakuten.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9d716c.b52a3ed7.1c9d716d.0810a3dc/?me_id=1313299&item_id=10000058&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkikuchishuzo%2Fcabinet%2Fshohin_image%2Fkiseki18setasahi_80.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9d8e33.f396821c.1c9d8e34.94193747/?me_id=1221245&item_id=10005259&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fb-liquors%2Fcabinet%2F03436921%2F03436926%2Fa02867.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cc289ca.80c65169.1cc289cb.e746ffc5/?me_id=1370679&item_id=10000607&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhanatareya%2Fcabinet%2F07293405%2F07293409%2Fimgrc0078470797.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9323c2.fc2567c7.1c9323c3.1b5d50d5/?me_id=1195995&item_id=10000731&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftsutaya%2Fcabinet%2F05979532%2F05979553%2Fimgrc0066416485.gif%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d2e8ea0.731df2ec.1d2e8ea1.1cb39acf/?me_id=1294106&item_id=10001041&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsakayainoue%2Fcabinet%2F03273104%2Fimgrc0075318646.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c8ffb3f.f001dac7.1c8ffb40.740ed529/?me_id=1269524&item_id=10005503&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftsutsu-uraura%2Fcabinet%2Fproductpic_03%2Fimgrc0070421686.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c94889e.be1d909b.1c94889f.802c5863/?me_id=1302819&item_id=10077965&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyamaya-shop%2Fcabinet%2Fshin%2F0104%2F4902856653965_l.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c948c6f.971b30c5.1c948c70.33568cba/?me_id=1239844&item_id=10001868&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-8848-jizake%2Fcabinet%2Fimgrc0062343139.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a616fc5.dcd7a6e5.1a616fc6.51071ed2/?me_id=1205335&item_id=10000225&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fasabiraki%2Fcabinet%2F01473914%2Fnomikurabe%2Fthum_ichido2020_8.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a617150.b4bb879a.1a617151.508a0f85/?me_id=1272723&item_id=10000360&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyokogoshi%2Fcabinet%2Fshohin%2F2019%2F2012kinsho001_t.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a825ac4.a3a0087f.1a825ac5.bb5de2b1/?me_id=1244259&item_id=10025925&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flikaman%2Fcabinet%2Frakuten%2Fk57-500raku.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c95d305.e56ae982.1c95d306.6c5f9011/?me_id=1222738&item_id=10033037&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fterazuya%2Fcabinet%2F05889194%2Fsake6hon_02.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)