日本酒の魅力sake

トップページ > 日本酒

日本酒 / 水と米と麹が生んだ日本独自のお酒

ドン ペリニヨンの責任者だったフランス人が、立山連峰の下に、地元の協力を得て日本酒の工場を造りました。

世界一複雑な造り方、といわれる日本酒の醸造は、

日本にしかない麹とともに、幅広い可能性を秘めて、世界の ” SAKE ” になろうとしています。

日本各地に多くの酒蔵、そこで造り出される名酒の数々、

それらをぜひ味わいたいものです。

![]()

日本酒について

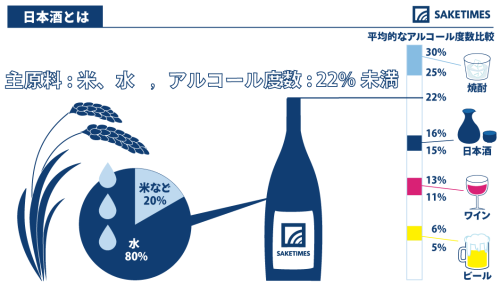

日本酒とは、精白米を蒸して、水と麹を加えて醸造したアルコール飲料のことですが、日本酒と呼ぶようになったのは近年のことで、昔は酒という言葉で呼ばれていました。

酒は、「和名抄」ではサケと読み、「万葉集」などでもサケとかサカといわれています。

本居宣長は、栄水(サカエミズ)のサカエが詰まったものではないかといっているそうです。

また、酒をキともいったことは、黒酒、白酒をクロキ、シロキと呼んでいることでもわかりますが、

これに敬語をつけた御酒(ミキ)、大御酒(オオミキ)は神前や天皇に奉る酒のことで、

「源氏物語」には、大臣の場合でも「大神酒まいり」といったとあります。

「灘の生一本」といういい方をしますが、この「生(き)」は違う言葉で、加工を施していないそのままを意味し、

混ぜ物のない純粋な「生酒(きざけ)」のことを言います。

![]()

焼酎とともに国によって「國酒(こくしゅ)」と定められています。

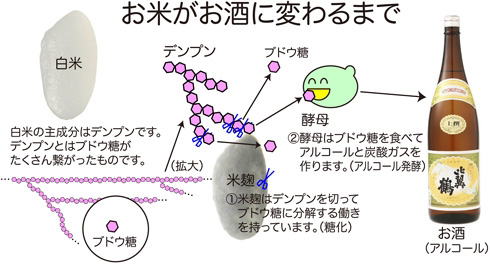

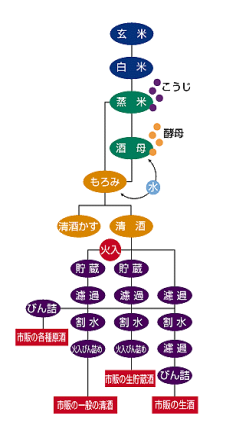

また、米のデンプン質をブドウ糖に変える糖化と、ブドウ糖をアルコールに変える発酵を同時に行う「平行複発酵」という、世界的にも珍しい醸造方法も日本酒の特徴になっています。

お酒を楽しむには、そのお酒の特徴を引き出す適温があります。

ところが日本酒は、熱燗、ぬる燗(人肌)、冷と、それぞれの温度でおいしく味わえるうえ、

同じお酒でありながら、それぞれに違った風味も楽しめる、世界にも類を見ないお酒です。

しかし、それぞれの造り方によって、

熱燗がおいしいもの、冷やして飲んだほうが口当たりがさわやかでフルーティさが引き立っているものなど、

個性豊かな特徴を持っているものも多く、幅広いさまざまな楽しみ方のできるお酒です。

![]()

日本酒の今

日本酒は、若い人を含め、世界の多くの人々に注目されています。以前は Japanese Wine と呼ばれていた日本酒ですが、

今は Sake と呼ばれるようになり、

外国の有名シェフも積極的に Sake を自分のレストランに取りいれています。

そればかりか、日本で酒造りを学んで、母国に戻り、日本酒造りを始める人も増えています。

アメリカには、日本酒や焼酎のソムリエやアドバイザーを育成する「Sake School 」や、

日本酒の造り方を教えるSchoolもあって、海外から受講する人も多く、大盛況だそうです。

一時消費が落ち込み、生産量を大きく減らした日本酒も、今では海外での消費量が驚異敵に増加していて、

伝統の酒造りや新たな挑戦をする若き杜氏たちによって高品質の日本酒が生み出されれるようになっていることも、クールジャパンの一端を担う文化になりました。

sake が人気の理由は、1種類の日本酒が、どのような食べ物にでも合わせやすいからだそうです。

ワインでは、コース料理では1品ごとに合うワインをペアリングする必要がありますが、

日本酒は懐が深く、料理が変わっても、一種類の日本酒でそれぞれの料理を引き立たせてくれることや、

以外な食べ物とのマッチングが、それまでになかった新しい味の境界を広げてくれる楽しみがあるからだそうです。

例えばタイカレーとにごり酒、ポップコーンと八海山の組み合わせのように。

また、温度をかえることで味わいが変わり、一つのお酒で幾種類かの楽しみ方ができるのも、日本酒のすそ野を大きく広げている理由かもしれません。

![]()

日本酒の始まり

縄文時代の遺跡から、果実の種がついた土器が発掘され、縄文人は果実酒を作っていたのではないかと推測されるそうです。しかしまだ米と麹から造られる日本酒ではありません。

米の酒は、米作りが始まる弥生時代を待たなければなりません。

文献上、酒という文字が確認できるのは、3世紀の「魏志」東夷伝にある「倭国の酒」の表記です。

ただ、それがどういうものかはわからないそうです。

713年以降の「大隅国風土記」には「口噛み酒(くちかみざけ)」が出てきます。

「一軒の家に水とお米を用意し、そこに村中の男女が集まり、米を噛んでは酒ぶね掃き出し、帰っていきます。

そして酒の香りがしてくる頃に集まり、みんなで飲む、これを口噛みの酒という」とあるそうです。

唾液中の糖化酵素の作用を利用し、発酵させて、お酒にしたのです。

この「口噛み酒」が日本酒の起源とされていますが、

神饌といわれる神にささげる供物の中に「しとぎ」という米粉からつくったものがあり、

これに自然に発酵菌がつき、できたものが日本酒のルーツだという説もあるそうです。

『古事記』には、八岐大蛇を退治するときに飲ませたお酒は「八塩折(やしおほり)の酒」と記されていますが、

どんなお酒だったのか、わからないそうです。

![]()

日本のSAKE 和泉清は、

厳選した日本酒・焼酎・国産ウイスキー・日本ワインなど、

“日本産”を中心に全国へお届け致します。

濁り酒から清酒へ

今のような清酒ができたのは室町後期で、それまでは濁り酒といわれるものでした。濁り酒はアルコール度数が5%未満と低く、逆に糖度は高く、20%~30%くらいあり、甘みの強い、トロリとした酒だったようです。

濁り酒( ”どぶろく” とも言います。)は、飲み物というより、食べ物に近いものだったのではないかと思わせる文献が残っているそうです。

『土佐日記』には、「酒を食べる」という表現があり、

『延喜式』には、伊勢大神宮六月の月次祭(つきなみのまつり)で倭舞(やまとまい)が終わった後、

酒立女(さけたちめ)2人がカシワの葉に酒をもって給し、舞人はそれを食べたとあるそうでで、

今の人が思い描く濁り酒とは違うようです。

清酒の発祥の地

日本酒発祥の地はどこかははっきりわかりませんが、清酒の発祥の地はわかっています。 奈良県の正暦(しょうりゃく)寺というお寺で、

奈良県の正暦(しょうりゃく)寺というお寺で、「清酒発祥之地」の石碑が建っています。

講談社学術文庫、吉田元著「日本の食と酒」には、奈良時代には僧房酒というものがあって、神仏習合から、お寺内にあった神社に供えるために、あるいは自分たちで飲むために造っていたとあります。

正暦寺では、年に一度、「菩提酛(ぼだいもと)」というものを仕込み、県内の9つの蔵元に分けそうです。

各蔵は、この酛を使ってかもしたお酒を造り、菩提酛仕込みとして、販売しています。

![]()

清酒の製法ができたことで、お酒は濁り酒よりもはるかにおいしく飲みやすくなり、

清酒の製法ができたことで、お酒は濁り酒よりもはるかにおいしく飲みやすくなり、酒好きで有名な上杉謙信は、清酒になったことでますます酒を愛すようになりました。

馬上でも酒杯を手放さなかったほどだったといわれています。

脳溢血で倒れた謙信は、酒の飲みすぎが原因という研究報告もあるくらいで、

その死は、当時の勢力図に大きな影響を与えたことは間違いなく、酒が日本の歴史を変えたといえるかもしれません。

![]()

造り方も複雑で、実に多くの種類がある日本酒。

造り方も複雑で、実に多くの種類がある日本酒。どうやって選べいいか、わからないという声が多く聞かれます。

わかりやすい選び方は、こちら。

⇒ 『日本酒の選び方』

日本にどれくらいの清酒があるのか、どのような違いがあるのか、多すぎて選びようがありません。

そういう時は、日本酒のソムリエ資格を持つプロが、

全国の蔵元から選んだお酒を宅配してくれる「saketaku」がおすすめです。

200時間以上をかけて原料米を精米歩合18%までゆっくり丁寧に精米することで雑味のない圧倒的な透明感

![]()

![]()

![]()

![]()

「ご当地の美味しいお酒」と「ご当地自慢のグルメ」セット通販サイト【SAKEぐる】

「ご当地の美味しいお酒」と「ご当地自慢のグルメ」セット通販サイト【SAKEぐる】

日本各地のグルメ食材に相性の良い「ご当地のお酒」をセット。

北は北海道から南は沖縄まで、「ワイン&チーズ」「日本酒&ふく」「芋焼酎&鶏炭火焼」など 、日本全国各地にあるグルメ食材に、それと相性の良い「ご当地のお酒」にスポットを当て、セットにしてお届けします。

埋もれた地方の美味しい産物をお届けするために、冷蔵品(チーズ、お肉、魚介など)もくわえ、美味しさ(お酒)、うまさ(自慢のグルメ)が楽しめます。

うまいお酒の最高の相棒、おいしいグルメ

全国にまだまだ知られていない隠れた“おいしさ”がいっぱい

ロス削減 - ”もったいない” を減らすサイト

賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、

賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、まだ食べられるもの、使えるものをお買い得価格で提供するSDGsなサイト。

![]()

「賞味期限間近」などのワケあり商品をお値打ち価格で販売している会員制の通販サイト。期間がたつほど安くなり、0円で手に入ることも。

「賞味期限間近」などのワケあり商品をお値打ち価格で販売している会員制の通販サイト。期間がたつほど安くなり、0円で手に入ることも。![]()

全国の在庫ロスを抱える「生産者・卸業者・販売者」と、「買い手」を直接つなぎ、特別価格で商品が購入できる在庫ロス販売マーケットです。

全国の在庫ロスを抱える「生産者・卸業者・販売者」と、「買い手」を直接つなぎ、特別価格で商品が購入できる在庫ロス販売マーケットです。

![]()

未利用魚は、一般には知られていないので店先から敬遠されている魚の総称で、漁師さんの家で食べられるほかは、捨てられていた魚のことをいいます。市場に出回らなくなった、なんとももったいない魚などをご家庭にお届けしようというサブスクサイトです。

未利用魚は、一般には知られていないので店先から敬遠されている魚の総称で、漁師さんの家で食べられるほかは、捨てられていた魚のことをいいます。市場に出回らなくなった、なんとももったいない魚などをご家庭にお届けしようというサブスクサイトです。![]()

「ロス(廃棄)になるパンをなくしたい!」

「ロス(廃棄)になるパンをなくしたい!」 パン屋さんで、まだ食べられるのにどうしても出てしまう廃棄せざるを得ないパンがrebakeの取り扱うロスパンです。

全国のパン屋さんとつなげるプラットホームサイトです。

![]()

TVCMでも評判のミラブルシャワーヘッドがキッチンに!

・肌に優しい (日々の食器洗いでも手に潤いが)

・節水ができる(かなりの節水効果があります)

・洗い物が楽に(油汚れも水の力だけで分解するくらい洗浄力が高い)

・野菜も水洗いだけ(野菜の土汚れ、農薬の汚れが簡単に落ち、洗剤は必要ありません)

・ごはんがおいしく (ミラブルキッチンでご飯を炊くとお米が立ちます)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c980143.6ac54eb4.1c980144.0d228570/?me_id=1233854&item_id=10006109&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fm-sakaya%2Fcabinet%2Fmasu720r5.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20dd7da1.8e799984.20dd7da2.6c090c8c/?me_id=1195040&item_id=10006482&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmashidayahonten%2Fcabinet%2Fmimurosugi%2Fbodaisen_2021_600.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/23f93069.ab45e4ec.23f9306a.dc0174ec/?me_id=1283577&item_id=10000595&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-komesou%2Fcabinet%2Fshohin01%2Fshohin_sake%2Fhanatomoe%2Fmizumoto_28by_1800.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca06f07.71a7ac2f.1ca06f08.2d690f7b/?me_id=1282651&item_id=10000913&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshidukuya%2Fcabinet%2F03078492%2Fhanatomoe%2Fimgrc0069965880.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca06f07.71a7ac2f.1ca06f08.2d690f7b/?me_id=1282651&item_id=10001561&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshidukuya%2Fcabinet%2F03078492%2Fhanatomoe%2Fimgrc0073391232.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a616fc5.dcd7a6e5.1a616fc6.51071ed2/?me_id=1205335&item_id=10000225&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fasabiraki%2Fcabinet%2F01473914%2Fnomikurabe%2Fthum_ichido2020_8.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a617150.b4bb879a.1a617151.508a0f85/?me_id=1272723&item_id=10000360&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyokogoshi%2Fcabinet%2Fshohin%2F2019%2F2012kinsho001_t.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a825ac4.a3a0087f.1a825ac5.bb5de2b1/?me_id=1244259&item_id=10025925&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flikaman%2Fcabinet%2Frakuten%2Fk57-500raku.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ad567ae.f82ff194.1ad567af.0f8dc02a/?me_id=1218852&item_id=10006287&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fichiishop%2Fcabinet%2F80%2Fset00080_1.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)