日本酒と水 / 銘酒と名水

日本酒の80%以上が水ですから、お酒に適した名水が出るところに、清酒の蔵元が多く造られることになります。

清酒の産地として有名なのが、六甲山系の伏流水という良質な水質を誇る灘と、

かつては伏水とも書かれた豊富な地下水に恵まれた京都の伏見です。

「灘の男酒」、「伏見の女酒」と呼ばれていて、どちらにも、名水百選に選ばれている水処です。

![]()

日本酒造りに、水は欠かせません。

米を洗う洗米や仕込みやアルコールの調整に使う割水、そして器具を洗うのにも大量の水が必要になります。

一般に、仕込む白米の量の25倍の水が必要とされているそうです。

清酒を仕込むためには、水に含まれている鉄分が少ないことが重要です。

鉄分は、酒を赤褐色に変え、香りや味を悪くさせるからです。

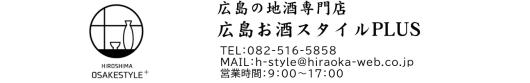

また水質は、含まれているミネラル成分の量によって、硬水、中硬水、軟水に分けられますが、

清酒造りに適しているのは、硬水、中硬水といわれています。

水に含まれているミネラル分は、微生物のえさとなって、発酵をはやめるからです。

硬水で造った清酒は、切れのいい、きりっとした辛口になり、ワインを飲みなれている人に好まれるといわれています。

軟水、中硬水で造った清酒は、発酵が遅く、糖分がゆっくりとアルコールに変わっていくので、口当たりのよい、ふくよかで柔らかな甘口になるといわれます。

最近では、醸造技術やろ過設備の発達により、同じ水でもいろいろな酒を造ることができるようになったので、

地域による水の違いが分かりにくくなったといわれていますが、

昔から、名水のある処に酒蔵が発展してきたので、それぞれの技術の進歩とともに、個性ある酒造りがなされています。

名水百選について

昭和60年(1985年)、当時の環境庁によって選定されました。「昭和の名水百選」といわれるものです。平成20年(2008年)、環境省が新たに「平成の名水百選」を選定しています。

名水と呼ばれる基準は、水質、水量のほかに、周辺の環境や希少性、保全の状況などで、

必ずしもおいしい水が基準ではないそうです。

ただ、酒造りには、多量の水が必要となるため、名水といわれるところには、多くの酒蔵ができています。

硬水と軟水による違い

水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどのミネラル成分の量によって定められています。日本酒造りでは、世界的基準とは違い、

軟水 ― 中軟水 ― 軽硬水 ― 中硬水 ― 硬水 ― 高硬水

に分けられています。

鉄やマンガンなどは、酒造りの邪魔になるので、それらの成分を多く含んでいる水は、

名水であっても、醸造用水としては、適していません。

しかし、これらの物質を含まない硬水もあり、硬水を使いながらもやわらかな銘酒が造られています。

|

「トップレベルの硬度でありながら不純物を含まない水」 帝松の仕込み水は酒蔵の地下130mの帯水層から取水されている天然水です。 |

日本には軟水が多く、ヨーロッパなどでは硬水が多くなります。

なぜ日本に軟水が多いかは、

『「美食地質学」/日本に軟水が多いわけ』をご覧ください。

![]()

蔵元によっては、酒造りに使われる仕込み水を販売しているところもあります。

軟水の清酒

ミネラル成分が少ないので、発酵が緩やかに進み、柔らかで雑味の少ないお酒になるといわれます。

京都の伏見、広島などは軟水が多いので、女酒といわれています。

硬水の清酒

ミネラル成分が多いのが硬水で、発酵が早く進み、コシがあり、酸味の強い辛口の清酒になります。

宮水で有名な灘の酒が、男酒といわれるゆえんです。

日本ではほとんどが中硬水ですが、奥羽山系の伏流水は日本には少ない硬水で、山形県の「山形政宗」はこの仕込み水で造られ、シャープでクリアーな喉越しが特徴です。

![]()

一般的に、硬水で造るお酒は辛口、軟水なら甘口といわれますが、辛口と甘口の違いは、発酵の進み具合いによります。

発酵すればするほど、糖分は減っていきます。

したがって、

発酵を進める ⇒ 辛口。

発酵を止める ⇒ 甘口。

となり、軟水、硬水、どちらでも甘口、辛口で造ることができるわけです。

ただ、軟水は口当たりが柔らかいので、甘口にむいているといわれます。

![]()

お酒と水 プチトリビ

水は含まれるミネラル成分の量によって、軟水から硬水に分けられますが、

日本人は軟水を好むといわれ、環境省の名水百選に選ばれる水の90%は軟水だそうです。

蛍を呼ぶ「こっちの水は、甘いぞ」の歌詞は、軟水だからこそいえる表現といわれています。

西日本は軟水になる地質が多く、東日本は硬水が多いそうです。

京都の老舗割烹の料理長が、出汁は軟水でないとよく出ないといってましたが、

出汁文化の関西が薄味なのは、水質が影響しているともいえるのかもしれません。

日本酒やワインのような醸造酒には、硬水のほうが適しているといわれています。

灘の宮水

江戸時代末のこと、西宮(西宮市)と魚崎(神戸市)に蔵を構えていた灘の老舗酒蔵の当主は、 同じように造っているはずなのになぜか西宮蔵の酒のほうがおいしいことを不思議に思っていました。その原因を調べるために杜氏や道具を変えたりしてみたのですが、わかりませんでした。

1840年、 仕込み水に原因があるのではと考え、試しに西宮の井戸水を魚崎でも用いたところ、同様においしい酒ができました。

六甲山系に降った水が、夙川(しゅくがわ)の伏流水となって、西宮神社近くに湧き出していたのですが、おいしいお酒ができる原因はこの水だったことを知りました。

これ以降、灘の酒蔵はみんな西宮の水を使うようになり、「西宮の水」が縮まって、「宮水」と呼ばれるようになりました。

宮水が酒造りに適していたのは、軟水の多い日本の中にあって、醸造に向いている硬水、ミネラル成分のリンやカルシウムなどを多く含んでいるうえに、有害な鉄分がほとんどなかったことです。

灘の酒は、江戸に運ばれ、上方(かみがた)から運ばれる「下(くだ)り酒」と呼ばれ、切れのいい辛口が大評判なりました。

江戸では、「下り物」は、質のいい高級品とされ、こぞって求められるようになりました。

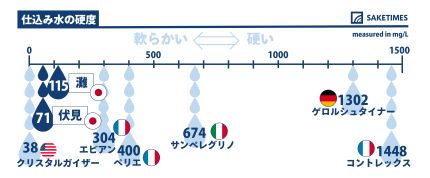

江戸時代の西宮の酒造りの様子。

灘五郷の一つで、六甲山系から沸き出でる宮水が酒造りを生みだした。

西宮港は、江戸時代その積み出しのための港として栄えました。

灘の生一本

生一本とは、単一の酒蔵で造られた日本酒のことをいいます。 国税庁には「ひとつの製造場だけで醸造した純米酒」とあり、 単一の酒蔵で造られた純米酒が生一本と呼ばれます。江戸時代、辛口の灘の酒が江戸っ子のきっぷに合い、評判になりました。人気が出ると、偽物が出回ります。

偽物と灘のお酒を見分けるために、「生一本」という言葉ができたともいわれています。

灘で造られたものは、「灘の生一本」という刻印がおされ、他と区別されたとそうです。

また、この「生一本」の刻印は、日本で初めての原産地証明書ともいわれています。

SAKETIMESのホームページより。

伏見の名水

伏見は、質の高い伏流水が豊富な地で、 桃山丘陵をくぐった清冽な水が、水脈となって地下に深く流れ、湧き水となってあらわれます。京都の伏見区には、862年に、「香」のよい水が湧き出たので、清和天皇が「御香宮(ごこうのみや)」と名付けたといわれる神社に、御香水(岩井の水)が出ているがあります。

ほかにも「金名水」「銀名水」「白菊水」など多くの名水伝説が残っていて、「伏見の七つ井」と呼ばれる名水処です。

日本を代表する酒どころとなったのも、この天然の良水に恵まれていたからといえます。

伏見は、カルシウムやマグネシウムなど硬度成分をほどよく含んだ中硬水で、鉄分が極端に少ないので、酒造りに適したきれいな水といわれていました。

酸味の少ない、なめらかできめの細かい淡麗な清酒で、京料理に合う酒として好まれてきました。

![]()

神が酒造りのために造ったといわれる場所 / 越後

越後には、いい水、いい米がある酒処として、多くの酒蔵があります。近くの八海山は、空海がこの山に登り、八つの池を見つけたことからこの名前がついたといわれ、古くから信仰の対象となっていましたが、ここの伏流水がいい米やいい酒を造り出しています。

ここで造り出される清酒には、銘酒と言われるものが多く、「八海山」「越乃寒梅」「久保田」などがあります。

※長寿の水といわれる「雷電様の清水」

かつて落雷と干ばつに悩まされていた時、この地の大木の麓に祠(ほこら)を立てると、雷は落ちなくなり、そばから水が滾々(こんこん)と湧き出してきました。

この水を使って造られているのが、銘酒「八海山」です。

新潟の日本酒やお米・蕎麦・米菓など、美味しい新潟グルメをお届けする「越後銘門酒会 新潟県の酒とグルメ 」

長期低温発酵でまろやかに / 広島の西条

東広島市(ひがしひろしまし)は、酒都(西条酒)・吟醸酒発祥の地(安芸津の酒)と2つの歴史的な酒処があり、西条・灘・伏見で日本三大酒処として知られています。西条は江戸時代、宿場町として栄え、今も酒蔵が多く、酒蔵巡りツアーは若い女性に人気です。

女性に人気な理由は、柔らかな甘口で、さらっと口に入り、アルコールがふわーっと口に中でふくらみ、刺激の少ない飲みやすいお酒だからです。

その飲みやすさは、世界的なワインコンクールの清酒部門で、いくつもの賞を獲得しています。

西条には江戸時代からの井戸がいくつもありますが、その水は、近くにある龍王山から30年近くかけて流れ込んでくる伏流水で、カルシウムやマグネシウムが溶け込んだ中硬水です。

そのため、6~10℃という低温で、1ヶ月近くゆっくりと発酵させ、酸味を抑え、まろやかで舌触りもいい甘口になります。

甘口ですが、糖度は辛口とあまり変わらないので、水や醸造法に工夫があるからではと考えられています。

糖度が低くて甘口、女性に人気のある理由は、この辺にもあるのかもしれません。

西条のお酒については、こちらも参考にしてください。

「広島西条の酒は、甘くてやわらかな名水の味」

「長期低温発酵でまろやかに/広島の西条の清酒」

![]()

![]()

「ご当地の美味しいお酒」と「ご当地自慢のグルメ」セット通販サイト【SAKEぐる】

「ご当地の美味しいお酒」と「ご当地自慢のグルメ」セット通販サイト【SAKEぐる】

うまいお酒の最高の相棒、おいしいグルメ

全国にまだまだ知られていない隠れた“おいしさ”がいっぱい

賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、

賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、まだ食べられるもの、使えるものをお買い得価格で提供するSDGsなサイトのいくつかを紹介します。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c966883.1532ffa2.1c966884.965e1ca3/?me_id=1332653&item_id=10014606&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnipponselect%2Fcabinet%2Fitem%2Fs05%2Fs05250001.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c966883.1532ffa2.1c966884.965e1ca3/?me_id=1332653&item_id=10010802&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnipponselect%2Fcabinet%2Fitem%2Fs05%2Fs05250007.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f5d659e.72a20254.1f5d659f.e158fc86/?me_id=1306118&item_id=10000143&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsakenogyouda%2Fcabinet%2Fcompass1650177494.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c948c6f.971b30c5.1c948c70.33568cba/?me_id=1239844&item_id=10001823&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-8848-jizake%2Fcabinet%2Fimgrc0072029459.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d1dab19.05f7d62e.1d1dab1a.05e8266c/?me_id=1192125&item_id=10001230&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnagatasyouten%2Fcabinet%2Fimg57700042.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d353b32.43f79353.1d353b33.4583376e/?me_id=1228918&item_id=10000166&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkanamori-sake%2Fcabinet%2Fitem%2Fmitobe-akiagari720.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca7c8d5.b4226696.1ca7c8d6.529d868e/?me_id=1211583&item_id=10001282&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyamagatamaru%2Fcabinet%2Fgoq002%2F4517_1.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

造り方も複雑で、実に多くの種類がある日本酒。

造り方も複雑で、実に多くの種類がある日本酒。![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c982343.82ef6564.1c982344.e54eae01/?me_id=1212396&item_id=10007573&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fazumazuru%2Fcabinet%2Fnihonshu%2Fimgrc0070478065.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c982343.82ef6564.1c982344.e54eae01/?me_id=1212396&item_id=10007362&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fazumazuru%2Fcabinet%2Fnihonshu%2F1110007x2.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d1e8ba8.6bae1fb7.1d1e8ba9.b53b3345/?me_id=1304449&item_id=10000064&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-kinpai%2Fcabinet%2F07498083%2Fimgrc0081217330.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c982343.82ef6564.1c982344.e54eae01/?me_id=1212396&item_id=10002750&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fazumazuru%2Fcabinet%2Fimg58682813.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ac73f47.79bc8c4a.1ac73f48.867d1226/?me_id=1213208&item_id=10002271&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-sakedot%2Fcabinet%2Fnewitem%2Fkotosenzyundaigin720.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ac73f47.79bc8c4a.1ac73f48.867d1226/?me_id=1213208&item_id=10004790&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-sakedot%2Fcabinet%2Fset%2Fgift_seisyu002b.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c95b568.184a412e.1c95b569.03ded2fe/?me_id=1350174&item_id=10000006&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsanoyajizake%2Fcabinet%2Fmem_item%2Fmatsumoto%2Fsaked2090_720_1.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a825ac4.a3a0087f.1a825ac5.bb5de2b1/?me_id=1244259&item_id=10036035&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flikaman%2Fcabinet%2Frakuten28%2Fk235_500.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c95ba66.c902d82e.1c95ba67.70494cb8/?me_id=1376252&item_id=10004180&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fizumise%2Fcabinet%2Frakuten28%2Fk235_500.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a617150.b4bb879a.1a617151.508a0f85/?me_id=1272723&item_id=10000090&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyokogoshi%2Fcabinet%2Fshouhin%2F7111_hakkaisandaigin.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a617150.b4bb879a.1a617151.508a0f85/?me_id=1272723&item_id=10000830&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyokogoshi%2Fcabinet%2Fcategory%2Fkanbai%2Fkanbaisai-1800.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a617150.b4bb879a.1a617151.508a0f85/?me_id=1272723&item_id=10000159&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyokogoshi%2Fcabinet%2Fshohin%2F720x3%2F5001_newbox01.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a616e92.77b99bba.1a616e93.0dd4154b/?me_id=1180314&item_id=10007026&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fechigo%2Fcabinet%2F00938399%2Fnaire-dai3gazo1r.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c982f71.4c1367bb.1c982f72.b027f5e6/?me_id=1274503&item_id=10000796&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fosakestyle-plus%2Fcabinet%2Fsyohin%2Fimgrc0073474707.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c982f71.4c1367bb.1c982f72.b027f5e6/?me_id=1274503&item_id=10000078&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fosakestyle-plus%2Fcabinet%2Fsyohin%2Fimgrc0080255684.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca0da9a.95bd180b.1ca0da9b.0a24ad0f/?me_id=1344183&item_id=10000002&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmeijiyasaijo%2Fcabinet%2F05710628%2Fimgrc0089667555.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca0db7e.4a505534.1ca0db7f.99306c80/?me_id=1190830&item_id=10060717&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkatsuda%2Fcabinet%2F2019new4%2F373442_1.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)