ワインと料理は切っても切れない縁 / マリアージュ

旺文社の仏和辞典で見ると、ほとんどが「結婚」に関する例文ばかりでしたが、

「組み合わせ」、「結合」という意味もありました。

複数の組織が連合して1つになったり、色の配合などもいうようです。

ウィキペディアには、次のようにありました。

一般的な意味;フランス語で「結婚」のこと。(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 より。)

フランス人はしばしば、もともとふたつで別々だった存在があたかもひとつの存在のように 調和した状態になることを、詩的に(メタファー的に)「mariage マリアージュ」と言う。

例えば視覚芸術ならば、キャンバス上で二つの要素がひとつのまとまった調和した視覚的効果を生むことを「マリアージュ」と言うし、 料理・食事関係ならば、 たとえば、一緒に食べる fromage フロマージュ(チーズ)とvin ヴァン(ワイン)の味が絶妙に調和した状態を「マリアージュ」と言うし、また、例えば肉料理や魚料理などとフランス流ソースの味がうまくひとつになって調和した味が生まれている時もシェフやお客は「マリアージュ」と表現する。

![]()

ワインと料理のベストマッチは、会話や雰囲気を和ませ、食事を楽しいものにしてくれます。

ワインは水分とアルコールとセキス分ですが、食材をおいしくしてくれる効果としては、

- ◎ アルコールが水に溶けない味を引きだしてくれる。

- ◎ 酸味はゼラチンを溶かし、塩気を和らげてくれる。

- ◎ タンニンは脂分から油に溶けるうま味を引き出す。

- ◎ ミネラルは悪や臭みを抑える。

などがあげられます。

ワインと一緒に飲めば料理がおいしくなるとはいえ、人の味覚に対する嗜好は千差万別ですから、決まりがあるわけではありません。

スパークリングのロゼワインが好きならば、どんな料理にだって合うはずです。

ただ、ちょっと味の冒険をしてみるのも、楽しいものです。

あまり好みではなかった渋みのある赤ワインと煮込み料理をたまたま合わせてみたら、以外とおいしかった、そんな小さな発見でも、楽しくなるはずです。

とはいえ、どれくらい種類があるかわからないワイン、ただやみくもに選べばいいというものではありません。

昔から様々な多くの人たちが同じように感じた、料理とワインのマッチング、それぞれの合う合わないがありますから、知っておけば、ワインを選ぶ時の参考になるはずです。

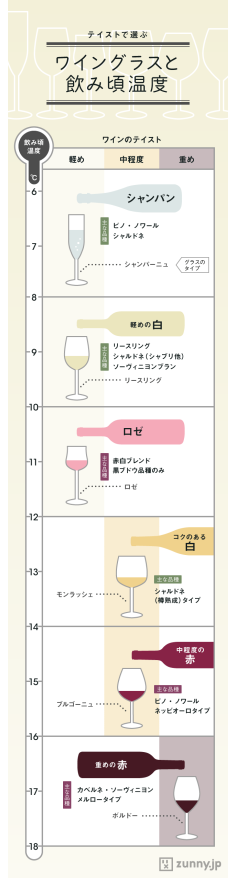

ワインの「重さ」

ワインに重い、軽いがあるのかと思われるかもしれませんが、これは飲んだ時の印象の違いを表します。ワインを選ぶとき、知っておくと便利です。

飲みやすく、口に残らないタイプ。赤ワインなら渋みの少ないもの。

白ワインならスーッと飲めて、コクの少ないもの。

ちょっと舌に残るような感じのするタイプ。赤ワインなら渋みが強いもの。

白ワインならまろやな感じで、複雑な味がするもの。

ライト ボディとフル ボディの中間くらいの感じのタイプ。

基本的にはじっくり煮込んだ料理や味付けの濃い料理にはフル ボディ、刺身や鳥料理のようにあっさりしたものにはライト ボディが合います。

ただこれも、こうでなくてはならないというものではなく、あくまで自分の好みです。

甘口と辛口の違い

ワインを造る過程で、ワイン酵母の発酵をどこまで進めるかによって、ブドウに残る糖分量が異なり、発酵を進めれば辛口、発酵を途中でやめて糖分を残せば甘口になります。

白ワイン、ロゼワインについて使いますが、最近では赤ワインにも辛口タイプも出ているようです。

EU(欧州共同体)が決めた分類法があるので、参考までに記しておきます。

| 分 類 | 残 糖 量 |

| 極辛口 | extra dry | 2.5g / 1ℓ 以下 |

| 辛口 | dry | 2.5g~4.0g / 1ℓ |

| 中辛口 | semi dry | 4.0g~12.0g / 1ℓ (9.0/1以下の時は総酸が+2g以上) |

| 中甘口 | semi sweet | 12.5g~30.0g / 1ℓ (12.0/1以下の時は総酸中辛口以下) |

| 甘口 | sweet / late harvest | 20.5g~30.0g / 1ℓ |

| 極甘口 | special late harnest | 20.0g~50.0g / 1ℓ |

| 貴腐ワイン | noble late harvest | 50.0g~ / 1ℓ 以上 |

スパークリング ワインの甘口、辛口の表示

シャンパーニュに代表されるスパークリング ワインは、使われるブドウの品種、熟成期間、ブレンド技法などで、3つのタイプに分けることができます。

- 1)爽快な酸味、のど越しのいい軽い味わいのタイプ。

- 2)黒ブドウを多く使った熟成味が濃い風味のタイプ。

- 3)ミディアムタイプ。上記の中間の風味。

| 分 類 | 残 糖 量 |

| 極辛口 | extra brut | 0g~5g / 1ℓ |

| 辛口 | brut | 12g / 1ℓ 以下 |

| 中辛口 | extra sec | 12g~17g / 1ℓ |

| 中甘口 | sec | 17g~32g / 1ℓ |

| 甘口 | demi / sec | 20.5g~30.0g / 1ℓ |

| 極甘口 | doux | 50g / 1ℓ 以上 |

残留糖度が 3g / 1ℓ 未満、または加糖をしていない場合、次の表示のものもあります。

Brut Nature、Pas Dosé、Dosage Zero

ワインの産地とその地方の料理

日本のお酒でも同じですが、その地方の特産品や郷土料理に、その地方で造られるワインが一番マッチします。地方の人に愛されている料理に合わないお酒を造るというのは、だれが考えても、不合理です。

ワイン生産量世界一のイタリアなら、例えばパスタ料理。やはりイタリアワインが合わせやすいはずです。

パスタなら、ソース別のマリアージュの例は、

ボロネーゼなどのトマト ソースのパスタなら、トマトの酸味をおいしくしてくれる渋みの少ない軽めの赤。肉がしっかり入っている濃厚目の味だったら、ミディアム ボディ系の赤ワインがおすすめです。

ペペロンチーノなどには、やや酸味の強い辛口白ワインだと、口がさっぱりします。

バジルなどのハーブの香りを生かしたいときは、 さっぱり系の辛口の白ワインが合います。

カルボナーラなどのクリーム系には、コクのある辛口の白ワインがおすすめです。

ワインの適温

ワインは温度によって味わいが変わるので、種類によって、それぞれに適温があります。温度が上がると、アルコールが蒸発して、香りの邪魔をするからです。

白ワインは冷やして、赤ワインは室温でといわれますが、

室温といっても、ヨーロッパの石造りの家の、地下のワイン蔵の話しですから、

日本の家屋よりずっと低いことになります。

熟成度が高く、渋みが強いフル ボディ タイプは高めの温度、

甘口で、酸味が強いライト ボディ タイプのものは低い温度のほうがおいしくなります。

赤ワイン

赤ワイン

・18℃~20℃ / カベルネソーヴィニヨンなど、渋みのある赤ワインの渋みがまろやかになる温度です。

・15℃~17℃ / ピノノワールなどの、柔らかい渋みがスムーズな飲みやすさになる温度です。

・12℃~14℃ / マスカットベリーAのようにフルボディで軽やかな赤ワインに適した温度です。

ロゼワイン

ロゼワイン

・10℃~12℃ / 辛口のロゼワインにお勧め。コクとかろやかさを持つ南仏プロバンスのロゼに適温です。

・8℃~12℃ / やや甘口のロゼワインむきの温度。ロワールやカリフォルニアのロゼワインがお勧めです。

白ワイン

白ワイン

・11℃~13℃ / 辛口の白ワイン向きで、複雑なふくよかさが楽しめます。高級白ワインに多いタイプです。

・7℃~9℃ / フルーティな味わいの辛口白ワインにお勧めの温度。酸味が強いほど低めの温度で。

・4℃~6℃ / 貴腐ワインなどの甘口白ワインや、安価なワインはひらした方がおいしく感じます。

スパークリング ワイン

スパークリング ワイン

・8℃~12℃ / シャンパーニュのような複雑な味わいのスパークリングワインは、やや高い温度で。

・5℃~8℃ / スパークリングワインは冷やした方が泡が抜けにくくなります。辛口になるほど高い温度で。

ルナリアの微発泡オレンジワイン

ルナリアの微発泡オレンジワイン

アカデミー・デュ・ヴァンの講師から大人気&大絶賛のイタリア・アブルッツォ州産のオレンジワインのスパークリングワイン!

ブドウを果皮と共に発酵し、発酵途中で瓶詰めしてしまうアンセストラルという手法を用いて、ブドウの香りと旨味、酵母のエネルギーをすべてこの瓶の中に集約したナチュラル・スパークリングワインです。

テイスティング

よくワインソムリエの方がテイスティングするのを、TVか何かで見ることがあるかもしれません。ソムリエでもないのにテイスティングしても仕方がないと思う人もいるでしょうが、ワインは生き物です。

瓶の中でも発酵は続いているので、数%の確率で、劣化したワインが含まれるそうです。

ワインとは異なる臭いがしていないかなどを、確認する意味もあるそうです。

また、普段から香り、色、レッグなどを意識して飲むと、違った違った楽しみも味わえるかもしれません。

レッグ (Legs) / グラスを傾けた後で、立ててみた時に、グラス内面を伝って落ちるワインの跡(滴)のことをいいます。

ソムリエは、この滴が大きいことを、厚いとか太いという言葉で表わすそうですが、滴が大きいほど粘性が強いことになります。

アルコールや糖分の度数が高いワインは、粘性か強くなりますから、これを比較しても違いがわかります。

ただ、ワインの品質の違いを表わしているわけではありません。

このレッグのことを、涙ということがで表現することもあります。つまり、ワインの涙です。

自宅で簡単にできるテイスティング

ワインの味の違いがよくわからないという人にお勧めなのは、飲み比べです。赤なら同じくらいの価格の赤ワインを2本以上用意して、同じ数のグラスも別々に用意します。

一口筒口に含み、口全体に広がるよう味を確かめながら、渋みや酸味の違い、香りの違いを感じ取るようにします。

栓を開けてからの飲みごろ

ワインによっては、栓を開けてからすぐに飲んだ方がよいものと、少し時間をおいてから飲んだ方がよいものがあります。これはワインの性質によるもので、ブリージング(呼吸する)といって、一定時間、空気に触れさせた方がまろやかになったりします。

デキャンタージュは、同じような効果を得るために行われます。

開栓してすぐ飲むタイプ

・アロマタイプのワイン。(リースリングやミュスカなどの品種か造られるもの。)

・ロゼやスパークリングワイン。

・ヌーヴォーなどの新酒。

・デイリーワイン

1時間くらい置いた方がいいタイプ

・一般的な赤ワイン。

・甘口タイプの白ワイン。

長期熟成したワインでは、3時間以上置いた方がいいタイプもあるようですが、

ワインによって異なり、ラベルに書いてあるものもあるそうです。

デキャンタージュ

デキャンタージュとは、ワインを空気に触れさせることをいいます。若いワインや飲みごろになっていないワインなど、酸味や渋みが立っている感じがするので、柔らかな口当たりにしたいときや、

やや冷え過ぎと思えるワインの温度を上げるたいとき(1回につき、約2℃くらい上がります。)、

キデャンタージュします。

また、熟成中に時折できる還元臭などにも効果があります。

どんな時すればいいかのポイントは、

・オリがある。

・香りがあまりしない。

・酸っぱい。

・渋い。

・飲んだ時のアルコールの刺激が強い。

などを感じた時ですが、

キデャンタージュした方がいいのか、必要ないのかの見極めで悩んだ時は、少量で試して見るといいでしょう。

★熟成タイプの赤ワインに多いのですが、ビンの中に不純物のようなものがあることがあります。

これはオリといって、熟成中にできますが、基本的に害のあるものではありません。

瓶を立てておくと底に沈んで行きますから、落ち着いたら静かにグラスに注げば問題ありません。

ただ、どうしても気になるときには、デキャンタージュするときに、入らないようにして除きます。

また、何十年もたっているような古いワインは、プロに判断してもらった方がいいでしょう。

![]()

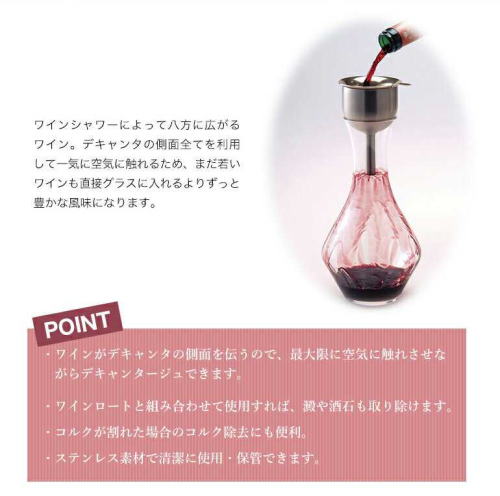

ご家庭でも、シンプル・簡単にデキャンタージュができる、リーデルデキャンタがおすすめです。

ワインがシャワーになって側面を八方に広がり、ワインの香り・味わいをさらに広げてくれます。

ワインの澱やコルク屑を手軽にストップ!!

ワインをおいしくしてくれるいろいろなグッズなら、ワイン便利グッズをご覧ください。

![]()

全国各地の「ご当地の美味しいお酒」と「ご当地自慢のグルメ」セット。

北海道から沖縄まで、「ワイン&チーズ」「日本酒&ふく」「芋焼酎&鶏炭火焼」など、

100セットを超えるランナップで、満足度120%!

![]()

うまいお酒の最高の相棒、おいしいグルメ

全国にまだまだ知られていない隠れた“おいしさ”がいっぱい

ロス削減 - ”もったいない” を減らすサイト

賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、

賞味期限間近かな食品や規格外の食材、パッケージの一部破損、デザイン変更などによって廃棄されることになる商品など、”もったいない”があふれている状況を少しでも改善し、まだ食べられるもの、使えるものをお買い得価格で提供するSDGsなサイト。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca93585.dd89c462.1ca93586.ec336169/?me_id=1193924&item_id=10015639&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcellar%2Fcabinet%2Frakuten12%2Fw447n24sale_500-500.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1acf54d1.b82d5149.1acf54d2.cb9a87e5/?me_id=1204206&item_id=10000715&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhiguchiwine%2Fcabinet%2Fsinki30_12%2Fs-0023_new2.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1dacc67f.09a39336.1dacc680.fd51a0ad/?me_id=1309659&item_id=10081712&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcolorfulbox%2Fcabinet%2Fmaker_jic%2F310025.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d9ee0db.e2ca3547.1d9ee0dc.67627a90/?me_id=1314361&item_id=10004138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fregalo-gift%2Fcabinet%2Fosake%2Fmirejimu%2F640000-6a.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ad9d71e.a7a0368a.1ad9d71f.ee0ced2e/?me_id=1304600&item_id=10000372&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmt-wines%2Fcabinet%2Fset%2F368.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

ワインセラーのことなら任せて安心。

ワインセラーのことなら任せて安心。![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1dacc9ca.58c1fc18.1dacc9cb.12a1257c/?me_id=1235671&item_id=10000233&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frifuku%2Fcabinet%2F2019112702.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)